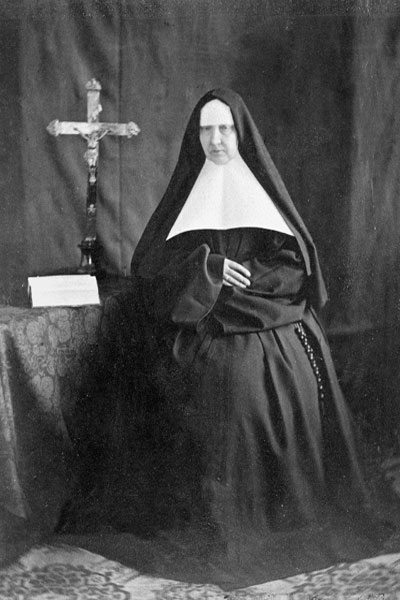

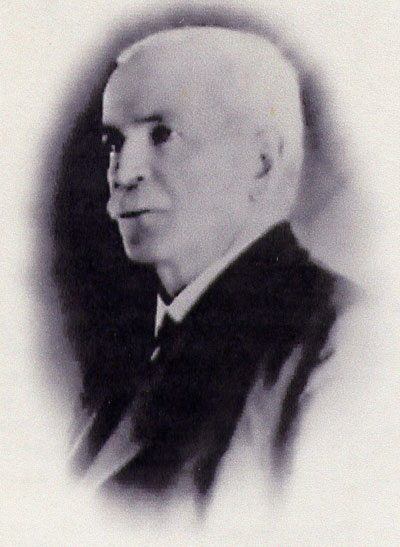

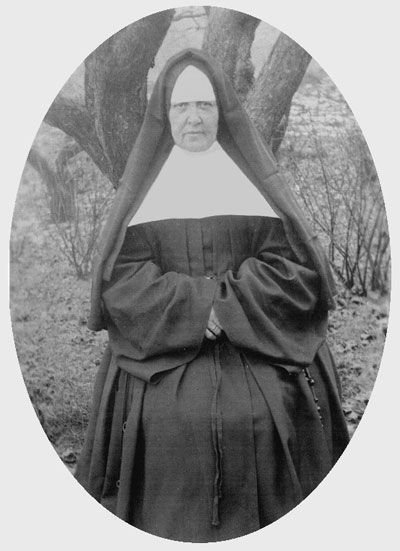

Mère Marie Pagé - supérieure fondatrice à Tracadie en 1868

Sœur Marie Pagé est née à St-Philippe de Laprairie, non loin du village de l’Acadie, dans le Haut-Richelieu, le 25 décembre 1811. Elle entre chez les Hospitalières de St-Joseph de Montréal, le 13 mars 1834, à l’âge de 22 ans. On lui confie très tôt des responsabilités : économe, maîtresse des novices ou supérieure de la communauté de Montréal.

Sœur Marie Pagé est née à St-Philippe de Laprairie, non loin du village de l’Acadie, dans le Haut-Richelieu, le 25 décembre 1811. Elle entre chez les Hospitalières de St-Joseph de Montréal, le 13 mars 1834, à l’âge de 22 ans. On lui confie très tôt des responsabilités : économe, maîtresse des novices ou supérieure de la communauté de Montréal.

En 1868, elle fut élue supérieure fondatrice de la mission de Tracadie. À ce moment, au nord-est du Nouveau-Brunswick, une terrible maladie sévit : la lèpre. Elle vint d’abord en mai 1868, accompagnée de sœur Davignon visiter la future mission. Leur présence au milieu de ces pauvres infortunés provoqua des scènes touchantes de foi et de confiance.

C’est le 29 septembre que mère Page et cinq autres compagnes arrivent à Tracadie pour y entreprendre une grande œuvre de charité. Cependant, après neuf mois, elle est rappelée à la Maison-mère.

Elle revint à Chatham en 1872 et se rendit visiter ces chers lépreux de Tracadie. La maison de Chatham requière à nouveau ses services à titre de maîtresse des novices de 1878 à1881.

Septuagénaire, elle aura le courage et la force d’accepter la charge de supérieure fondatrice de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska en 1884. Elle revient à son monastère d’origine en juillet 1890. Son habile direction dans les œuvres et son grand respect des personnes firent d’elle une guide éclairée partout où elle exerça sa mission.

Elle est décédée à Montréal le 3 janvier 1893, à l’âge de 81 ans.

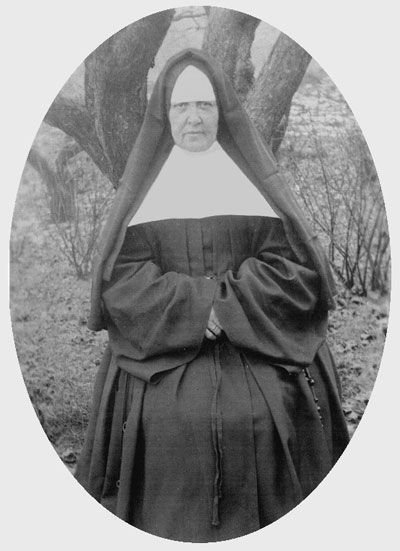

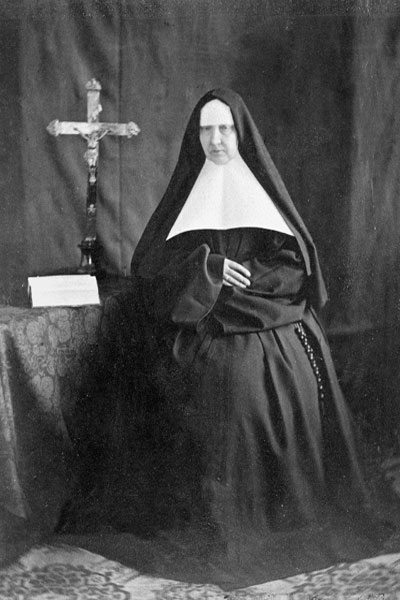

Soeur Eulalie Quesnel - fondatrice en 1868

Soeur Eulalie Quesnel, est née à Arthabaska, région des Bois-Franc, province de Québec, Canada.

Soeur Eulalie Quesnel, est née à Arthabaska, région des Bois-Franc, province de Québec, Canada.

Elle entra chez les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1846 et fit profession en 1848. Elle accompagna Mère Pagé lors de leur première visite avec Mgr Rogers, au Lazaret de Tracadie. C’est alors que les malades et la population réclamèrent les religieuses, les appelant « leur saintes sœurs ». Co-fondatrice du Lazaret de Tracadie, N.-B. en 1868, elle y demeura jusqu’en 1870. De 1874 à 1880, elle accepte l’office de supérieure à St-Basile du Madawaska, c’est-à-dire, un an après la fondation qui était encore instable, pauvre et en situation très précaire. De 1884 à 1888, elle reprend la route d’Arthabaska pour une troisième fondation et devient l’assistante de Mère Pagé. Comme dans les autres fondations, les difficultés et les épreuves furent nombreuses. Elle nous laisse le souvenir d’une vie de fidélité et d’un grand amour qui la caractérisent.

Elle revient à Montréal le 10 novembre 1888. Dieu la rappelle à lui, le 4 mars 1903. Elle était âgée de 75 ans dont 57 de vie religieuse.

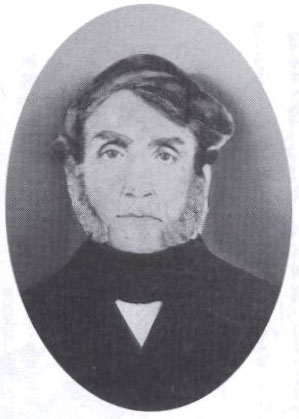

Sœur Amanda Viger - fondatrice en 1868

Sœur Amanda Viger, dites Saint-Jean-de-Goto, est née de Bonaventure Viger et d’Eudoxie Trudel le 26 juillet 1845 à Boucherville, Québec. Le 8 septembre 1860, âgée seulement de 15 ans, elle entra au noviciat des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal où elle fit sa profession religieuses le deux février 1863. Ce fut surtout à la pharmacie que les talents de la jeune sœur furent remarqués. Le 29 septembre 1868, elle arriva à Tracadie, Nouveau-Brunswick, avec ses cinq compagnes fondatrices. Le 9 décembre 1873, elle ouvrit une école et après seulement quinze jours sa classe comptait déjà cinquante élèves.

Sœur Amanda Viger, dites Saint-Jean-de-Goto, est née de Bonaventure Viger et d’Eudoxie Trudel le 26 juillet 1845 à Boucherville, Québec. Le 8 septembre 1860, âgée seulement de 15 ans, elle entra au noviciat des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal où elle fit sa profession religieuses le deux février 1863. Ce fut surtout à la pharmacie que les talents de la jeune sœur furent remarqués. Le 29 septembre 1868, elle arriva à Tracadie, Nouveau-Brunswick, avec ses cinq compagnes fondatrices. Le 9 décembre 1873, elle ouvrit une école et après seulement quinze jours sa classe comptait déjà cinquante élèves.

Sœur Saint-Jean-de Goto remplit l’office de secrétaire de la communauté pendant dix-huit ans. En 1875, elle fut élue supérieure de la communauté. En 1881, pendant son 2e mandat comme supérieure et comme directrice de l’oeuvre, un premier octroi fédéral permit à sœur St-Jean de faire construire une aile de 45 pieds par 25 au lazaret qui comprenait la nouvelles pharmacie, la procure du lazaret, le magasin de provisions et la cuisine des lépreux. Elle fit construire un bâtiment de deux étages pour les sœurs, où on établit la cuisine, le réfectoire, une chambre de travail et quatre petites cellules. Enfin, en1893, le gouvernement fédéral décida de construire un lazaret en pierre qui sera terminé le 8 mars 1896. Sœur St-Jean n’oubliait pas pour autant les autres démunis, les orphelins et les orphelines. Grâce à des dons et aux ventes de charité, on réussit à ramasser les fonds nécessaires pour construire l’orphelinat (ouverture le 2 septembre 1898) et un petit hôpital (ouverture le 1er novembre 1898).

Au mois d’août 1902, elle fut appelée à Arthabaska, province de Québec, afin d’y remplir encore la fonction de supérieure de cette communauté. Sœur St-Jean laissa Tracadie au milieu d’un regret général. Le 8 mai 1906, elle expira à l’âge de 61 ans

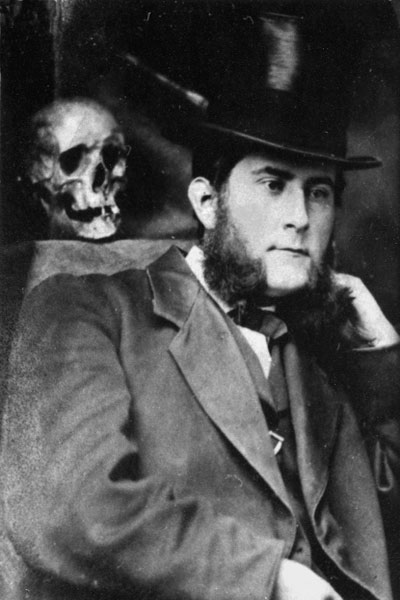

Soeur Delphine Breault - fondatrice en 1868

Soeur Delphine Brault naquit le 20 mars 1839, à l’Acadie, province de Québec.

Soeur Delphine Brault naquit le 20 mars 1839, à l’Acadie, province de Québec.

Le 5 juin 1856, elle entra chez les Religieuses Hospitalières de St-Joseph de Montréal où elle fit profession le 18 septembre 1858. À l’Hôtel-Dieu de Montréal, elle travailla comme aide à l’économe et comme responsable des orphelins et des orphelines, ce qui la prépara pour ses fonctions à Tracadie, Nouveau-Brunswick. Avec cinq autres religieuses, elle arriva à Tracadie le 29 septembre 1868. Le lazaret fut le théâtre de son dévouement durant un quart de siècle. Elle y exerça le charges suivantes : hospitalière-en-chef, directrice de l’hôpital, secrétaire de la communauté, maîtresse des novices et supérieure de 1878 à 1881, puis de 1902 à 1909.

Un fait marquant de sa carrière fut son dévouement quasi héroïque auprès des victimes de la picote en 1874, à Pokemouche et à Caraquet. Soeur Brault retourna à Montréal, en 1886, revint à Tracadie comme supérieure en 1902, et y demeura jusqu’en 1909. Elle décéda le 22 octobre 1918, à l’âge de 79 ans.

Soeur Clémence Bonin - fondatrice en 1868

Soeur Clémence Bonin et née en 1836 non loin de Montréal. Elle se présent à l’Hôtel-Dieu et est admise en qualité de soeur converse à l’âge de 26 ans. En 1868, elle fut choisie pour aller aider nos sœurs fondatrices de Tracadie dans l’établissement de cette maison où elle demeura pendant plus de sept ans. Elle partagea avec ferveur et courage les croix, les fatigues et les rudes labeurs qui sont inhérents à une fondation naissante. Combien de fois elle aurait voulu dans sa tendre charité adoucir le triste sort des pauvres lépreux.

Puis en février 1876 on la désigna, pour accompagner une sœur malade que la communauté rappelait à Montréal. Elle ressentit alors un profond sacrifice, croyant ne pouvoir le vivre entièrement. Il lui semblait, disait-elles, être séparée de son trésor », en parlant de sa communauté qu’elle appelait « son cher Nazareth ».

À Tracadie ses tâches étaient : aide chez les malades et responsable de la buanderie et des travaux domestiques du côté des pauvres malades. Elle était aussi chargée de faire les cierges et le pain d’autel.

Sa santé étant fort chancelante, elle se dépensa encore quelques années et décéda le 10 juillet 1884.

Soeur Philomène Fournier - fondatrice en 1868

Elle est née le 6 avril 1840, à St-Anselme de Québec. À l’âge de 19 ans elle vint solliciter son entrée au monastère, désirant servir en qualité de sœur tourière. Elle fit sa profession le 22 juin 1862. Elle fut choisie une des six religieuses fondatrices de la mission de Tracadie en 1868.

Elle gardait pour devise cette parole de Jésus : « Parmi ses sacrifices, il en est un qu’il faut spécialement noter, celui de quitter la communauté avec les fondatrices de notre maison de Tracadie où elle partagea pauvreté, fatigue. Elle déploya par son service les talents manuels que le Bon Dieu lui avait donnés et ceci dans une héroïque charité. Partout on la voyait, joignant sans cesse la prière à l’action ».

À Tracadie elle reçut l’office de cuisinière et buandière. Nous lisons dans les chroniques de la communauté : « les planchers de la cuisine et du réfectoire étaient presque continuellement couverts de givre… Sœur Lumina, se vit souvent obliger, pour faire son travail de mettre des cendres chaudes dans ses sabots, tant le froid était cruel… »

Après neuf années passées à Tracadie, elle retourne à Montréal avec S.M. Reid le 28 mai 1877. Elle est décédée à la maison-mère de Montréal, le 22 mai 1895.

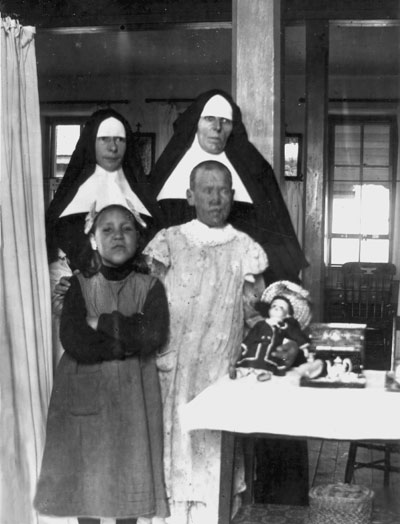

L’arrivée des Hospitalières au lazaret transformera peu à peu ce lieu infect en un hôpital ordonné. Elles devront d’abord assainir les lieux en nettoyant de fond en comble l’édifice. Puis, elles réaménagent les locaux, organisent une pharmacie, un petit dispensaire, logent les femmes au deuxième étage tandis que les hommes occupent le premier, où se trouve également la chapelle.

L’arrivée des Hospitalières au lazaret transformera peu à peu ce lieu infect en un hôpital ordonné. Elles devront d’abord assainir les lieux en nettoyant de fond en comble l’édifice. Puis, elles réaménagent les locaux, organisent une pharmacie, un petit dispensaire, logent les femmes au deuxième étage tandis que les hommes occupent le premier, où se trouve également la chapelle.  En 1893, le gouvernement fédéral accorde des crédits en vue d’un lazaret en pierre, qui sera terminé en 1896. Les lépreux qui y entrent le 8 avril 1896, se croient au paradis. Pendant les trente dernières années d’existence du lazaret, le nombre de malade était peu élevé. Au cours de la décennie 1934 à 1944, on ne compta que cinq nouvelles admissions.

En 1893, le gouvernement fédéral accorde des crédits en vue d’un lazaret en pierre, qui sera terminé en 1896. Les lépreux qui y entrent le 8 avril 1896, se croient au paradis. Pendant les trente dernières années d’existence du lazaret, le nombre de malade était peu élevé. Au cours de la décennie 1934 à 1944, on ne compta que cinq nouvelles admissions.